走进澳大利亚,人间世外桃源

说起澳大利亚,人们总爱先想起袋鼠、考拉和大堡礁。可真踏上这片大陆,才会发现它远不止于此。这里不仅有原始与现代交织的独特景观,更有令人艳羡的社会制度与生活方式。在阳光洒满南半球的清晨,当海风轻轻拂过悉尼歌剧院洁白如帆的曲线时,你会情不自禁地想,这或许真是人类生活的最佳模板,是大自然馈赠的一方净土,是尘世喧嚣之外的心灵归宿。

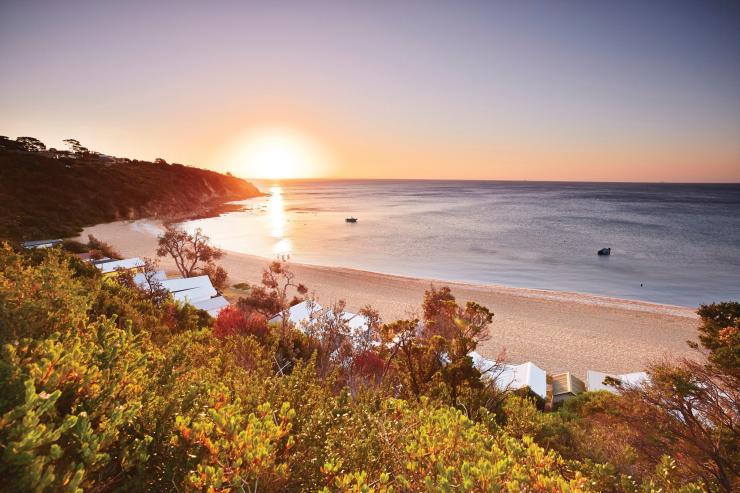

澳大利亚的自然风光,不是热闹,而是从容。这里的蓝,是天的蓝,是海的蓝,是你拍一张照片都会怀疑滤镜是否开得过猛的“真实蓝”。

在昆士兰的黄金海岸,你可以看到海浪像银龙一般层层卷来,冲刷着细腻的金色沙滩。赤脚走在海边,海风卷起你衣角的一瞬间,那种自由和安逸,仿佛连灵魂都被晒得暖烘烘的。

再往北走,大堡礁横卧在蔚蓝的海面上,如同世界尽头遗落的珠链,潜入水下,成千上万的珊瑚在阳光穿透海水的折射中闪闪发光,热带鱼在你身边绕着圈游来游去,轻盈得像梦境里的小精灵。

而在南部塔斯马尼亚岛,那里的原始森林仿佛没有被人类打扰过。苔藓厚重地覆在枯木上,溪流清澈见底,袋獾在林间蹿动,一切都那么原始、自然,却又令人安心。站在山谷的栈道上看着薄雾从林间升起,远山若隐若现,恍如一幅正在晕染的水墨画。

如果说澳大利亚的自然是自由的,那么它的城市则是理性的优雅。

悉尼,一座典型的“海港之城”,是现代与自然结合的极致代表。你可以在繁华的市中心购物、听一场交响乐,然后只需步行几分钟,就能坐在达令港边吹海风,看夜色渐浓。而那些悉尼的街头艺人,总是能用一把吉他或者一段舞蹈,唤起你心中的浪漫和温情。

墨尔本则更像一位略带文艺气质的中年绅士。街头巷尾的涂鸦墙、露天咖啡座、维多利亚时代的建筑和一周七天都不断轮替的艺术展,让这里的生活充满节奏感与层次。市民图书馆里永远坐满了认真读书的人,而城市周围则被郁郁葱葱的葡萄庄园和牧场包围,骑行数小时,就能从都市抵达田园。

而首都堪培拉,安静得像一位不爱喧嚣的智者。道路宽敞笔直,绿地密布,城市规划井然有序。没有高楼大厦的压迫感,却有令人羡慕的行政效率和公共资源——这大概正是澳大利亚社会“既不张扬、又不落后”的缩影。

澳大利亚不仅是自然的天堂,更是制度的理想国度。

首先是生活的富裕和从容。在澳洲,最低工资高达每小时20澳元以上,社会福利制度健全,无论是医疗、养老还是育儿,几乎都能享受政府提供的坚实保障。人们不需要拼命“内卷”,却可以有尊严、有安全感地生活。在这里,衡量一个人“成功”的标准,不再是收入或头衔,而是你是否快乐,是否健康,是否过得平衡。

其次是令人艳羡的教育体制。澳大利亚的大学体系世界领先,悉尼大学、墨尔本大学、澳国立大学常年位列世界前列。更重要的是,他们在教育理念上不追求“填鸭式”,而是鼓励独立思考、探索与实践。哪怕是小学课堂,老师也会让学生围绕一个自然问题展开讨论,而不是一味死记硬背。

更值得一提的是移民政策的开放与公平。在澳大利亚,移民并不是“二等公民”,而是这个国家不断成长的骨干力量。从亚洲来的华人、印度人,从中东、欧洲、美洲来的新移民,在这里都有尊严、有空间地生活与发展。他们在各行各业发光发热,构建起了一个真正多元、包容的现代社会。

有人说,澳大利亚太遥远,是与世隔绝的孤岛。但亲身感受之后你才会发现,它其实是一种“选择性的连接”——主动屏蔽尘嚣,主动筛选文明。

它不参与大国博弈,不卷入纷争中心,却始终与世界保持最有质量的接触。无论是与亚洲的经贸合作,还是与欧美的教育交流,澳大利亚都扮演着桥梁和缓冲带的角色。这里不热衷扩张,不炫耀实力,却以一种温和而坚定的姿态参与全球议题,从环保到人权,从科技到文化。

澳大利亚的新闻自由度极高,公民社会活跃,政府透明度高,媒体对政策的批评毫不手软。这种“敢说真话”的体制,让社会时刻保持一种自我净化的能力。在这样的制度下生活的人们,普遍更有安全感,也更信任彼此。

走在堪培拉林荫道上,看着慢跑者轻盈地穿过清晨薄雾,看着路边咖啡店刚刚拉起铁门,老板招呼着熟客“Morning, mate”,一种极其细腻的幸福感悄然升腾。

在这里,人与人之间的交流是真诚的,“谢谢”“请”“对不起”被自然地挂在嘴边。没有恶意揣测,没有竞争焦虑,也没有浮夸的社交场。在澳大利亚,做一个普通人,是一种被社会高度尊重的生活方式。

你可以选择在早晨冲浪,在午后读书,在黄昏看一场橄榄球赛。可以选择在果园里采摘新鲜的车厘子,也可以在国家美术馆里凝望一个世纪的画作。生活不是为了攀比和炫耀,而是为了“体验”与“感受”。

澳大利亚,这片阳光充沛的土地,这种“人间烟火+制度保障+自然奇观”的组合,让它像极了一位朴实无华却内涵丰盈的旅伴。她不吵不闹,不急不躁,像是这个世界为疲惫的灵魂,专门预留的一处避风港。

这里没有过度修饰的浮夸,没有金光闪闪的“光鲜生活秀”,却有一种稳定而安静的幸福感,如山风拂面,如海浪呢喃。也许正是因为这种“与世隔绝”式的从容,才让人觉得它是当代社会的一种“理想反面”,是快节奏世界中的一处慢生活样本。

在澳大利亚,你仿佛能听见生活最本真的声音——清晨鸟鸣、黄昏浪声、夜晚风吹。走进澳大利亚,不是“去一个国家”,更像是“回归一种生活”。

是的,它像极了一个世外桃源。只是这个桃源,不藏在古代诗句里,而真实地、具体地,存在于南太平洋的一隅。